Когда человек первый раз решил «начистить» физиономию своему собрату? И была ли это физиономия или клыкастая морда «брата его меньшего» (вот бы удивился наш предок такому определению, к примеру, пещерного медведя. Даже, пожалуй, оскорбился бы принижению его победы над столь огромным зверем. А нам с нашим техническим арсеналом, естественно, все кажется проще, да и взгляд издалека, как известно, уменьшает проекцию). Раз уж разговор зашел о «клыкастых мордах», то скорее всего такая необходимость возникла очень-очень давно, когда кулак и дубина служили самым веским аргументом выяснения отношений. Мир был прост, просты были и средства разрешения проблем, возникающих между собратьями: кулаком, ногой, голову свернуть для верности, да еще о валун с размаху припечатать то, что осталось от предыдущих действий.

Так или иначе, на свет появилась техника рукопашного боя, или шире — боевое искусство. Осмысление этого пришло, естественно, позже. Нормально для людей: сначала делаем, потом думаем.

В наше цивилизованное время можно начистить физиономию с помощью бокса, или как там в китайских фильмах: «Сейчас я тебе покажу настоящее кунг-фу голубого дракона». Наши предки таких премудростей не знали, зато были раскрепощеннее и естественнее нас. Если ситуация того требовала, они особо не задумываясь пускали в ход ноги и кулаки, хватали и били, прыгали и бросали.

Прошли века, и мы, «мудрые потомки», изобрели огромное количество стилей и школ, но любая Школа рождается только тогда, когда появляются рамки, ограничивающие ее технику. Со временем таких рамок становится все больше и больше. Импульс, который вкладывал в технику мастер-основатель иссякает, зато появляются ученики, с удовольствием развивающие и совершенствующие условности и ограничения, в результате чего стиль начинает походить на мумию в золотом саркофаге, где роль саркофага играют ограничения и условности, а мумия — это все, что осталось от боевой (в прошлом) техники. В итоге, вряд ли можно позавидовать современному адепту боевого искусства, если бы ему пришлось встретиться со своим доисторическим предком. Тот хоть и не шибко знал «как», зато знал «зачем», и не стеснялся использовать весь свой скромный потенциал на полную катушку.

Впрочем, можно не забираться далеко в историю, строя предположения, которые невозможно проверить. Еще в прошлом веке в Китае (да и в этом, до начала культурной революции) подавляющее большинство стилей ушу включали в себя все основные способы нанесения урона себе подобному: удары руками и ногами, броски, заломы и т.п. То же самое в традиционном окинавском каратэ. Старые мастера были мудры. Они понимали, что даже если в стиле существуют определенные акценты в технике, обусловленные историческими или культурными факторами (к примеру броски в дзюдо, берущие свое начало от болрьбы в доспехах, не позволяющей применять ударнную технику, или навязший в зубах пример с ударом наповал в староокинавском каратэ), то в реальной ситуации ученик встречался с бойцом другого стиля, а не спарринг-партнером. Соревнований по установленным правилам в те времена еще не знали, а эффективно противостоять чужой технике можно лишь зная хотя бы ее основы.

А если оставить в стороне подобные рассуждения, то основных способов воздействия на человека в бою не так уж и много. Жаль, что тот самый предок, с которого мы начинали, не может провести у нас семинар по… боевому искусству каменного века. Он бы доходчиво донес до своих шибко цивилизованных праправнуков, что человека можно ударить рукой, ногой (не обязательно только кулаком или стопой, но и коленом, локтем, ладонью), бросить на землю, ну, придушить. До заломов он, малограмотный, мог не додуматься, да и умел ли хорошо говорить, зато показал бы на совесть, что такое целостность, естественность и раскованность. И этому, в первую очередь, у него стоило бы поучиться. Поучиться, но не копировать. А то, глядишь, после японского кимоно и китайских костюмов, минуя русские рубахи-косоворотки, для полноты ощущений нам еще пришлось бы одеть свои звериные шкуры.

Древность древностью, но ведь и цивилизация на месте не стояла. Хоть в китайской и индийской философии и существует мнение, что все движется к упадку, неплохо бы присмотреться внимательнее к современным спортивным стилям, в которых отдельные аспекты единой техники боя разработаны с максимальной эффективностью. «Есть время разбрасывать камни и есть время собирать камни». Подготовка была проведена на совесть, теперь объединить бы эти аспекты. Для начала вычленим из сотен самых разнообразных стилей наиболее результативные техники.

«Всяк кулик свое болото хвалит» и, естественно, что любой занимающийся считает свой стиль наиболее мобильным и результативным. Иначе он вряд ли стал бы его изучать. Но если отбросить личные пристрастия, то вряд ли найдется много мастеров каратэ или ушу, готовых на равных поспорить с техникой рук разрядника по боксу. Маркиз Куинсберри толк в драке знал, введя правила и ограничения в «классическую английскую драку» он создал условия для разработки очень мобильной и пластичной ударной техники современного бокса.

Бросают по-разному: с захватом за кимоно и с болевыми заломами, с использованием ног или «ловя» инерцию движения. Но и здесь можно сказать с достаточной долей уверенности, что мастера дзюдо его внебрачного ребенка — самбо — будут еще долго держать пальму первенства перед адептами айкидо и джиу-джитсу. Парадокс, но Дзигоро Кано, ограничив джиу-джитсу (или дзю-дзюцу) и выбрав наименее опасные броски создал систему, на порядок превосходящую по эффективности «родительский» стиль. Сейчас нам уже не важно, что во времена создания дзюдо мастер-основатель Дзигоро Кано держался на плаву с помощью некорректного использования мастера Дайто-рю Сайго Сира (Сайго Сира считался лучшим учеником и против желающих померяться силой с адептами новой школы выставляли именно его. Некорректность же в том, что Сайго Сира работал не по технике дзюдо, а был мастером Дайто-рю айки-дзюцу, и многие его броски и приемы, в т.ч. знаменитый «Горный вихрь», не входили в арсенал бросков Кодокана). Повторяю, эти старые японские разборки для нас не принципиальны, важно то, что в наше время никто из занимающихся дзю-дзюцу уже не пытается доказать, что дзюдо — это профанация древнего боевого искусства самураев.

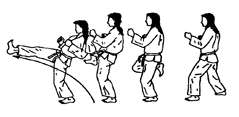

Последний стиль, заслуживающий внимания в аспекте затронутой темы наиболее результативных техник, это тхэквондо. Традиция техники ног в Корее и Северном Китае восходит к незапамятным временам. Правда, говорят, что единственная заслуга генерала Чой Хон Хи в том, что он придумал термин «тхэквондо» и разработал базовые комплексы стиля. Но традиция себя оправдала, по разнообразию и глубине проработки техники ног тхэквондо значительно опережает многие стили каратэ и ушу, хотя в последнее время, в связи с выходом на международную арену и постановкой стиля на коммерческую основу, арсенал приемов стремительно упростился до накатки 2-3 «коронок».

Эти три стиля были созданы в разное время и в разных уголках земного шара, но одним и тем же способом: введением жестких рамок, ограничивающих спектр используемых техник и концентрирующих развитие в определенном направлении. Не так уж теперь важно, какую роль при этом играла упомянутая выше троица: аристократ, интеллигент, генерал. Главное — результат: наиболее удачные технические решения. Дело в том, что в тхэквондо, боксе и дзюдо (или самбо) присутствуют все, или почти все, основные типы используемых в наше время приемов, поэтому, зная хотя бы в общих чертах характер работы адептов упомянутых стилей, можно с уверенностью прогнозировать действия вероятного противника.

Так, большинство стилей в настоящий момент реально используют в бою 4-5 ударов ногами, общих с техникой тхэквондо, и 2-3 боксерских удара. А адепты бросковых стилей, типа дзю-дзюцу или циньна, в реальной ситуации часто предпочитают более простые броски с бедра или подножки сложным ключам и заломам.

Общеизвестное и популярное каратэ в техническую панораму боевого искусства внесло немного, разве что методику наработки ударов нокаутирующей силы, которая, на практике чаще всего заключалась в долгой изнурительной набивке на макиваре. В данный момент наиболее ярко эта тенденция прослеживается в Кёкусинкай и полностью исчерпала себя в таких стилях, как Сётокан, Вадо-рю и т.п., превратившихся в военизированную гимнастику. Но и в Кёкусинкай заметно общее снижение уровня: не так уж часто на соревнованиях этой школы приходится видеть бой на один удар, а по факту — почти никогда.

Наше время — время интеграции. Интегрируется все. Экономика в мировом масштабе. Различные области науки. Диалог ведут религии, философские доктрины и т.д. и т.п. Короче, фаза дифференциации и разделения, характерная для 18-19 веков, переходит, в строгом соответствии с диалектикой, в свою противоположность, в интеграцию: культурно-экономическую интеграцию в масштабах планеты. Боевое искусство тоже часть культуры, и как часть, оно подчиняется законам целого. Время клановых школ и изолированных стилей безвозвратно уходит в прошлое. Не сразу, постепенно, но все же сдают позиции «узкие» специалисты по ушу стиля Хун-Гар провинции Шаньси 17 века или знатоки способов рубки ниндзя клана Ига-рю с самураями (впрочем, и среди узких стилистов встречаются мастера высокой квалификации).

Попытки объединить различные типы техник множатся день ото дня. Ученик Оямы Масутацу, Асихара, разрешил брать захват в течении трех секунд и создал новый стиль Асихара-каратэ, который должен был объединить захват и удар в единую систему. На общую картину боя это повлияло мало, бросковая техника на соревнованиях по Асихара-каратэ часто ограничивается тем, что участники при входе на близкую дистанцию спешно демонстрируют судье открытые ладони, чтобы не получить замечание. То, что захватывают и зажимают не только кистями, но и локтевыми сгибами и между рукой и корпусом, а также броски без захвата, в арсенал приемов нового стиля пока не входит. Если учесть, что в технике Кёкусинкай собираются разрешить захват в течении тех же трех секунд, то попытка новатора-японца теряет смысл.

В 30-х годах в нашей стране Ознобишин пытался создать новый стиль, объединяя французский бокс, английский бокс, дзю-дзюцу, вольную борьбу и все остальные известные тогда стили через теорию 6-ти дистанций. Но созданное им боевое самбо как стиль состоялся даже в меньшей мере, чем спортивное самбо, являющееся при близком рассмотрении лишь удачной отечественной версией дзюдо, берущее свое начало от Ощепкова и от умело использовавшего общественно-политическую обстановку Харлампиева. То, что спортивное самбо породило целую плеяду замечательных мастеров, нет необходимости доказывать. Но для рождения самостоятельного оригинального стиля этого еще мало.

Похожая попытка была предпринята в джиткундо преемниками Брюса Ли Дэном Иносанто и Полом Ванеком через теорию 4-х дистанций. Может в Америке что-нибудь путное из этого и получилось, но отечественные адепты джиткундо пока ограничиваются стандартным спарринговым каратэ, а если что-то и является причиной, притягивающей молодых людей в залы данного стиля, так это не гибкая работа на любой дистанции, а дух незаурядного мастера-основателя, до сих пор воодушевляющего молодежь с экранов.

Попытки объединения множатся день ото дня. Унибос, косики-каратэ, бои без правил. Между прочим, на боях без правил чаще всего выступают люди, не добившиеся успеха в том или ином «узком» виде спорта. Вывод напрашивается сам по себе. К перечисленному можно добавить большое количество стихийных попыток талантливых самоучек, число которых растет, несмотря на общепринятое мнение о том, что истинные мастера существовали лишь в «седой древности». Но хотя современные мастера не глупее старых, к сожалению, заметного прогресса пока не видно. Хорошие технические находки мелькают то здесь, то там, но чаще всего оакие попытки сводятся к тому, что мастер спорта по дзюдо, к примеру, которому стало тесно в рамках своего стиля, идет инкогнито в школу каратэ, и «настукав» там 2-3 удара, открывает собственную секцию, где пропагандирует ударно-бросковую технику. Стоит «поработать» с ним, и становится заметно, во-первых, что действовать он может либо как каратист, либо как дзюдоист, без логической связи между этими техниками, а во-вторых, как только ситуация в бою становится критической, он сразу выходит из положения за счет броска, «сбегает» в привычную технику, которой он действительно владеет мастерски. Можно сменить действующее лицо и стиль, но суть от этого не меняется. Однажды у КМС по боксу, любившего демонстрировать удары ногами, в моем присутствии спросили: «А если вам придется драться против нескольких противников, какую технику вы примените?» Ответ был лаконичен: «Бокс, естественно».

В чем же корень неудач многочисленных попыток? Почему человек, занимавшийся боксом и самбо, или тхэквондо и вольной борьбой, оказывается перед неразрешимой проблемой приведения своих знаний к единому знаменателю? В первую очередь дело здесь в несоответствии динамик упомянутых видов спорта. Если совместить боксерскую пластику с тхэквондо или спарринговым каратэ еще как-то получается, то привязать их к хорошей бросковой технике уже практически невозможно. Получается как в известной басне про лебедя, рака и щуку. По отдельности они может телегу и вытянули бы, а когда вместе пытаются, то «воз и ныне там».

Динамика — это манера передвижения, присущая тому или иному стилю. Но противоречие не только в том, что бросать, передвигаясь в боксерском челноке, невозможно, или в том, что стойка боком к противнику, ставшая стандартной в спарринговом каратэ, не позволяет полноценно проводить ударные связки двумя руками, что является одним из условий бокса. В конце концов динамика — это лишь внешнее яркое проявление отличий одного стиля от другого. Корень проблемы глубже. Как говорилось выше, стиль рождается тогда, когда появляются рамки, ограничивающие его технику, четко отсекающие то, что в данную систему не входит. В пределах рамок остаются отобранные по какому-либо принципу приемы и импульс мастера-основателя, который он вложил в свое детище. Мастер — это человек, имеющий свой неповторимый взгляд на мир вообще и боевое искусство в частности. Не имея такого «уникального» взгляда на физиологию (а человека можно рассматривать очень даже по-разному), психологию (внутреннее состояние в критической ситуации, от крайней агрессивности до отрешенной созерцательности), наконец просто одной-единственной доминантной идеи, создать что-либо новое в плане техники невозможно. Такой доминантой стала идея «истинного каратэ» для Оямы Масутацу, идея непротивления для Уэсибы и т.д.

На основе подобных идей рождаются законы и структурные связи, соединяющие в единое непротиворечивое целое отдельные приемы и техники. Чаще всего они остаются «за кадром» стоек, ударов и бросков, но именно эти законы и связи диктуют единые двигательные принципы, единую уникальную динамику движения, по которой можно отличить логичную, внутренне увязанную систему от простой компиляции, основанной на механической сборке приемов и связок.

Из сказанного следует, что создание нового стиля, объединяющего в себе различные направления техник, вещь довольно редкая и в прошлом, и в настоящем. Для этого требуется незаурядная фигура мастера, который может предложить совершенно новый подход к уже известным вопросам. Такими мастерами были уже упоминавшиеся Ояма Масутацу и Морихей Уэсиба, Дзигоро Кано и Брюс Ли, десятки других мастеров, имена которых вписаны в историю боевого искусства. Несмотря на известную фразу Достоевского: «Да кто же у нас на Руси себя Наполеоном не считает», автор в рамках данной статьи дает не новый подход, ставящий его на один уровень с вышеупомянутыми мастерами, а лишь некоторые рекомендации, разработанные им в технике преподаваемого им стиля хапкидо, тем самым подготавливая почву для создания в будущем чего-то глобального.

Техника хапкидо с момента своего зарождения была интегральной, т.е. объединяла в себе ударные приемы ног корейских школ и технику японского захвата Дайто-рю айки-дзюцу. Но то, чему меня учили, ограничивалось сведением воедино ударов, бросков и болевых заломов, оставляя совершенно неясным вопрос о динамиках движения. Иностранная литература по данному стилю ясности в вопрос не внесла.

Теперь уже тяжело разделить, чему меня учили, а до чего пришлось доходить своим умом, но кое-какой четкости, вполне подходящей для автора и его учеников в вопросе согласования динамик, удалось добиться. Т.е. далее разговор пойдет не о глобальных идеях, с помощью которых можно объединить боевое искусство в мировом масштабе, а о такой тривиальной вещи как двигательной базе, позволяющей интегрировать в единую систему техники рук, ног и бросков.

В любом деле первым и главным является психологический ключ. Он может определить весь характер работы в целом, дать правильное направление. Так сказать, сформулировав цель, можно заняться и средствами.

Цель спортивных стилей — это, естественно, победа на соревнованиях. Соревнования — это так или иначе правила, ограничивающие технику, т.к. победа присуждается именно за технику. Психологический ключ спортивных стилей заключается в том, чтобы «переиграть» соперника в рамках правил. Не сменив внутренне этой доминанты, любые изменения в технике, которые мы попытаемся ввести, не будут иметь под собой основы.

Сравним спорт с реальной схваткой. Доминанту реального боя можно сформулировать следующим образом: идти до конца любой ценой, т.к. если не пойдешь ты — пойдет он, и судей, чтобы остановить схватку, не будет. Еще будучи спортсменом (контактное каратэ), мне запомнился разговор с омоновцем: «Понимаешь, дело в том, что если я пошел вперед, ты должен лечь в любом случае». Недаром в пркатике подготовки подобных спецподразделений мало ценятся технические и тактические тонкости, зато высоко котируется бойцовский дух.

Для интегральной техники эта доминанта подходит по двум причинам. Первая: «идти до конца» подразумевает резкое сокращение дистанции. На маневрирование и изощренные финты места да и времени почти не остается, особенно если противник настроен соответственно. В таком бою умещаются один-два удара ногами, не больше, но даже если они удачны — не обольщайтесь. Положить человека с одного удара ногой достаточно сложно (опыт боев без правил), вот и приходится идти дальше, входить на среднюю дистанцию рук, а там полшага (в буквальном смысле слова) до клинчевой ситуации, когда выручают в основном броски в сочетании с техникой локтей и коленей. О том, как непротиворечиво переходить с одной дистанции и с одной техники на другую, будет сказано ниже. «Мастерам» маневра и любителям измотать противника перед решающей схваткой хочется напомнить, что в помещении — даже очень большом — всего 4 угла, оказаться в одном из них — не такое уж долгое дело. И вообще, по роковой случайности природы человек назад бегает медленнее, чем вперед, так что отступать и маневрировать — занятие непростое, чреватое осложнениями.

Вторая часть нашей психологической установки — «любой ценой» — даже более четко, чем «идти до конца», указывает на интегральную работу. И дело не в том, чтобы обязательно кусаться или тыкать пальцами в глаза (хотя в определенной ситуации это вполне оправдано). Хороший бросок на асфальт по травматичности ничуть не уступает таким техникам. Задачу можно сформулировать следующим образом: внутренне перебороть привычку драться по одним и тем же условным правилам, психически и физически раскрепоститься. А если и применять правила, от лишь руководствуясь здравым смыслом. Как рассказывал знакомый, отсидевший в тюрьме, в самых жестоких разборках у них соблюдались определенные ограничения. К примеру, не бить в глаза. А то ведь сегодня ты — а завтра тебе… Это типичный пример введения рамок с точки зрения здравого смысла.

Конечно, когда занимаешься рукопашным боем в зале, «идти до конца любой ценой» не всегда представляется возможным. Жалко все-таки партнера, и без определенных ограничений в отработке здесь не обойтись. Не будешь же товарища по тренировке бить головой об стену на том основании, что подобная техника очень даже может пригодиться в критической ситуации. К сожалению, подобная постановка вопроса в 9 из 10 секций нашей страны не актуальна, потому что занимаются они не искусством ведения БОЯ, а обусловленным спаррингом. И на этот счет нельзя питать иллюзий, которые в драке дорого обойдутся. Кстати, критические или достаточно близкие к ним ситуации могут найти вас не только в пресловутой подворотне, но и в собственном спортзале. Не перевелись еще «богатыри» на земле русской, приходящие в залы «сжечь дурную силушку», или, выражаясь современным языком, израсходовать лишний адреналин. Что касается реальной схватки на улице, дай Бог чтобы она вас не находила как можно дольше.

Тактика описанного боя может показаться кому-то весьма примитивной. Лобовое столкновение с одной-единственной целью: размазать противника по полу или ближайшей стенке… Но не все так однозначно, и в самом простом варианте развития событий порой кроется точный расчет тех средств и способов ведения боя, которые могут дать перевес над незаурядным противником. Ситуацию, когда противник уступает вам в физическом, техническом или психологическом плане, мы рассматривать не будем, так как это уже не бой, а избиение младенцев, и если к вам на улице «подваливает» тщедушный подросток, уступающий вам в росте и в весе, то не сомневайтесь, у него то ли дружки за углом, то ли за пазухой кое-что припрятано, то ли он обкурился и у него «крыша едет», что тоже дает определенный психологический перевес, выражающийся хотя бы в полном отсутствии чувства самосохранения. Если же он один и в нормальном состоянии — бой вряд ли состоится, в самоубийцы ведь никто добровольно не записывается…

Поэтому будем брать в расчет ситуацию, когда перед вами противник примерно равного вам уровня или имеющий перевес хотя бы по одному из трех параметров: физическому, техническому либо психологическому.

Обратимся еще раз к опыту спортивных поединков, но не в психологическом плане, а в тактическом, проанализируем средства ведения боя, дающие перевес над противником в схватке по правилам. Результаты анализа могут дать много интересного. В рамках соревнований изначальный физический потенциал участников максимально приближен к равенству. Психологическая установка примерно одинаковая. Технический арсенал спортсменов на 90% один и тот же, и каждый из них с вероятностью 9 к 1 может предсказать действия противника. Основными козырями в таком выяснении отношений «по правилам» становятся тривиальная физическая сила и хитрость: кто кого обманет. Ведь если мы с противником знаем наперед ходы друг друга, как в шахматах, то все сводится к тому, кто на большее количество ходов может рассчитать ситуацию и, естественно, кто первый ослабит внимание и попадется в расставленные сети. Кстати, в этой плоскости лежит ответ на вопрос: почему так долго длятся боксерские, борцовские, да и любые другие спортивные поединки. Ведь в их правилах предусмотрен вариант быстрого окончания боя: нокаут у боксеров, чистый бросок в борьбе, а в некоторых стилях — например в дзюдо — правила напрямую ориентированы на зрелищные элементы, призванные разом решить исход схватки. К сожалению, такие приемы слишком заметны, особенно если противник сам знает их наперечет — гораздо безопаснее и вернее набирать очки, затягивая схватку. А в итоге мы наблюдаем олимпийские соревнования по дзюдо, в которых все отведенное время тяжеловесные мастера «тягают» друг друга по татами, не сделав ни одного технического элемента, но в дополнительное время нервы одного не выдерживают, и он пытается идти на бросок, на нем же и попадается, а телекомментатор восторгается: «Вот это дзюдо!» Хочется добавить: «Наконец-то».

Боец, обладающий интегральной ударно-бросковой подготовкой и не связанный конкретными спортивными правилами, имеет возможность сам выбирать средства боя, исходя из слабых сторон противника, навязать свой, выгодный лишь ему рисунок боя. На определенном уровне работы это позволяет решить задачу поединка стратегически, т.е. не просто навязать свой рисунок боя и поймать на свою «коронку» (желательно, чтобы это был не один прием, а хотя бы несколько), а вообще не дать противнику работать в привычной для него манере. Если прибегать к наиболее жестким примерам, это может быть травма, нанесенная борцу ударом по пальцам рук, что не дает ему возможности брать захват, или хороший лоу-кик по ноге боксера, исключающий столь важное для него передвижение «в челноке», которое позволяет маневрировать и играть дистанцией. И в первом, и во втором примерах такие действия окажут деморализующее влияние не только в плане техники, но дадут и психологический перевес.

В такой манере работы особое значение приобретает ныне забытое умение мгновенно оценить противника, по одному жесту и по одной его позе вычислить, что он из себя представляет и чем занимался. Ошибок делать нельзя. В 3-5 секундах предстоящей схватки менять тактику будет уже поздно.

На «коронках» нужно остановиться особо. Можно стать мастером в какой-либо определенной технике, даже в одном ударе. Но «потолок» такого мастера не слишком высок. Как в дуэли на пистолетах. Метко стрелять одиночными выстрелами необходимо, без этого не обойтись, но в дуэли двух мастеров, умеющих к тому же не подставлять голову под пули, выиграет тот, у кого в барабане револьвера окажется больше патронов. Предположим, вам не удалось свалить своего противника первым коронным ударом — прыткий попался, а может просто повезло ему. И что вы дальше будете делать? Тупо сажать снова и снова свою «коронку», с каждым разом все уменьшая вероятность попадания и увеличивая вероятность того, что вас на нее и подловят? Особенно если учесть то, что, как мы договорились, ваш противник тупостью не страдает.

Получаются довольно четкие ступени мастерства: 1)мастер одного приема, одной «коронки»; 2)мастер определенной техники, органически включающей в себя несколько взаимосвязанных «коронок»; 3)мастер интегральной работы, основанной на нескольких техниках, согласованных и сбалансированных между собой.

С основными психологическими и тактическими предпосылками, необходимыми для освоения интегральной работы, мы разобрались. Перейдем к технической стороне вопроса, т.е. методике тренировке тела, создания единой двигательной базы и согласовки техник рук, ног и бросков в гармоничное целое.

Любой стиль требует специфической подготовки тела, ориентированной на принципы данной системы. Можно, конечно, обойтись и без этого, но тогда уровень эффективности ваших приемов будет не слишком высок, т.к. необученное и неподготовленное тело просто не сможет выполнить те задачи, которые вы перед ним ставите. Часто говорят, что для удара пальцами в глаза много силы не надо, а эффект о-го-го какой, больший чем от апперкота. Не спорю, силы не надо, нужны четкость, своевременность, быстрота, а это все — параметры, которые тоже определяются уровнем подготовки физической структуры, если, конечно, эта подготовка не сводится к механической накачке мышц. Между прочим, боксерский апперкот, удар в подбородок снизу — технически весьма сложное действие, так как в нем необходим точный расчет траектории, небольшая промашка сводит на нет весь эффект приема. Попасть же в глаза человеку гораздо сложнее, особенно когда он не ворон считает, а готов к схватке так же, как и вы.

В нашем случае проблема состоит в том, чтобы на уровне тела найти общий знаменатель внешне разнородных приемов и техник. Моим отправным звеном было сведение всего множества движений, которые человек способен выполнить, к одному центру. Физиологически центральными мышцами человеческого тела, без напряжения которых движение невозможно в принципе, являются мышцы живота. Лягте на пол и расслабьтесь, затем поднимите руку. Прежде, чем вы это сделаете, вы почувствуете напряжение мышц пониже пупка. Кстати, внизу живота располагается нижний даньтянь, традиционно считающийся на Востоке местом сосредоточения силы.

Осознать живот как центр движения легче при отработке техники ног. Ноги ближе к тазу и по структуре и по энергетике, даже не учитывая тонкостей в осознании движения, вложение таза за счет напряжения мышц живота и поясницы — это практически единственный способ сделать из маха полноценный и полновесный удар.

С техникой рук сложнее. Необходимо научиться расслаблять плечи. Не знаю, как у китайцев, а зажим плечей у европейцев хроническая болезнь, особенно у молодых мускулистых ребят. К среднему возрасту такой «зажим» сам собой пропадает… вместе с плечами. Если вы успели-таки научиться расслаблять печевой зажим чуточку раньше, т.е. когда мышцы еще не атрофировались, то ваш удар рукой будет идти от ног и бедер, что увеличит его мощность. Это используют некоторые школы бокса, где ходит поговорка: «Хороший боксер бьет ногами», а также большинство стилей каратэ. Вообще в согласовке верхнего и нижнего уровней, ударов руками и передвижений, техники рук и ног, мышцы внизу живота играют основную роль. Иначе, либо руками ему по физиономии, либо ногами, а вместе никак. Кстати, вместе здесь не значит одновременно, хотя и не исключает такого варианта.

В бросковых системах наиболее жесткие приемы (чаще всего они же и самые эффективные) идут через центр тяжести тела, либо напрямую через таз (бросок через бедро), либо тесно с ним взаимосвязаны. Анатомически центр тяжести тела совпадает с низом живота. По этому принципу работают такие классические бросковые системы, как дзюдо и айкидо, адепты которых представляют человека как движущуюся и вращающуюся сферу с центром в низу живота.

В заключение можно сказать, что концентрация внизу живота в процессе тренировки постепенно приводит к выработке пластики движений, сильно отличающейся от обыденной, и, в результате, к элементарному цигуну, не имеющему ничего общего с «опусканием ци» и ростом живота. Для такого цигуна нет необходимости много лет «стоять столбом», нужны только внимание, чуткость и настойчивость.

В старых школах не случайно начинали обучение со стоек и передвижений. Так же как дом опирается на фундамент, вся техника опирается на ноги. Именно ногами и ничем иным задаются способы сброса силы в приемах, как бросковых так и ударных. Можно, конечно, этими проблемами голову себе не загружать, куда там о ногах думать когда лицо от ударов уберечь не успеваешь. Но в бою узко концентрировать свое внимание только на самом, казалось бы, необходимом — не лучший способ вести схватку. Так боец, пристально смотрящий на кулаки противника, далеко не всегда может избежать ударов. Можно и без системы передвижений обойтись, т.е. без фундамента на песке дворец строить, но тогда не удивляйтесь, если он у вас от первого землетрясения развалится, и вся ваша изощренная техника либо до противника не достанет, либо достанет, но мощности в приемах не будет.

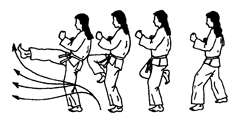

В настоящий момент подавляющее большинство стилей в реальной работе используют манеру передвижения, заимствованную из бокса, т.е. с узкой базой и высокой посадкой на носках («челнок»). Выбрана была эта манера не случайно. Она идеально подходит для фехтования ногами и руками на дальней дистанции, обеспечивая маневренность и легкость передвижения, отвечает тому типу тактики, который стал основным в спортивной схватке.

Но мы уже договорились, что рисунок боя интегральной работы строится на резком сокращении дистанции и входе в плотный бой. Как-то в спортивной прессе промелькнула статья о том, что наша школа бокса отстает от мировых стандартов работы. Это отставание заключается в том, что у наших боксеров хорошо поставлено фехтование на дальней дистанции, но слабо разработана техника ближнего боя, требующая не «челнока», а более низкой базы: подгибания коленей и постановки пяток на пол, обеспечивающих хороший упор и мощный удар. Так что «челнок», которым с таким удовольствием пользуются каратисты — это, если говорить строго, даже не боксерское передвижение, а универсальная манера движения для дальней дистанции, хорошо разработанная в боксе.

Во многих восточных стилях применяются низкие стойки с широкой базой (киба-дачи, зенкуцу-дачи и т.д.), к примеру, в китайских, базирующихся на шаолиньцюань, или японских, берущих свое начало от сётокан. Но только по какому-то недоразумению такие стойки стали «визитной карточкой» восточников как у нас, так и на Западе. Между тем, никто из адептов приведенных выше стилей в этих стойках бой не ведет. Несмотря на годы отработки приемов из киба-дачи, десятки тао и ката. Здесь произошла очевидная подмена понятий, т.к. такое положение ног характерно для практики шаолиньского цигуна и ничего общего не имеет с формой движений в бою. Обратите внимание на стойки чисто боевых китайских стилей типа саньда, и вы сразу заметите разницу. Да и в классических стилях — типа багуа и синъи — широкая постановка ног встречается скорее как исключение.

Теперь давайте зададимся вопросом: чего требует бой, в котором на дальнюю дистанцию отводятся доли секунды а основная схватка происходит на средней и близкой дистанции, от положения ног? — Хорошего упора для мощного удара или броска, возможности мгновенно двигаться в любую сторону, безопасности от ударов в пах и от подсечек по ногам.

Чтобы мощно и жестко ударить на близкой дистанции, необходимо согнуть ноги в коленях и подсесть пониже, упираясь в землю-матушку. Поднимитесь на цыпочки в ближнем бою, и от удара унесет, но не противника, а вас на отдаче собственного движения; разогните ноги, и мощного удара не получится, т.к. теряется сила, получаемыя от упора в землю за счет разгибания толчковой ноги.

Часто говорят, что длинный шаг позволяет одним махом вложить вес тела в удар, что обосновывает использование широких стоек каратэ. Любопытно, что вложить позволяет не стойка, а шаг в нее, т.е. переходное состояние из одной стойки в другую. Но для того, чтобы шагнуть в широкую стойку, сначала надо стоять в узкой. Шаг из широкой в широкую слишком долог для нескольких секунд боя и, к тому же, не защищает пах и ноги. Одним словом, шагнуть можно, но очень быстро, и тут же снова подобрать ноги под себя («ноги должны быть под телом» — Брюс Ли).

То, что бросать из широкой стойки затруднительно, проверяется следующим экспериментом. Посадите партнера на закорки или возьмите на «мельницу», поставьте ноги на ширину плеч и присядьте с ним. Расставьте ноги пошире и снова присядьте. Затем встаньте в киба-дачи и еще поприседайте с тем же весом, если здоровья хватит…

Насчет подсечек и ударов по ногам все ясно и без экспериментов: чем ниже вы подсядете, тем тяжелее из-под вас выбить опору. Только не садитесь на корточки, довести до абсурда можно любой совет.

Суммировав все сказанное, мы получаем низкую стойку с узкой базой. Широкая стойка — это исключение из правила, обусловленное конкретной ситуацией. Когда вы находитесь от противника на расстоянии 2-3 метров, можете хоть стойку «журавля» на одной ноге изображать, но входя в ближний бой, во избежание мгновенного нокаута, будьте добры подогнуть колени и поставить поближе ноги.

Что касается положения корпуса, то здесь дурную услугу оказывает привычка держать спину вертикально и стоять боком к противнику. Может быть на дальней дистанции положение боком и уменьшает площадь поражения тела, но в плотном контакте оборачивается тем, что одна рука оказывается в «мертвой зоне», а поскольку бой длится несколько секунд, так уменьшать свой атакующий потенциал — непозволительная роскошь.

Привычка держать спину вертикально не дает возможности вложить в удары и захваты корпус и плечи. Что гораздо важнее, если ваша тактика строится на сокращении дистанции от техники ног до бросков, то необходимо подавать центр тяжести в движение, иначе вас опрокинут; при проведении удара, как уже говорилось, вы потеряете равновесие при отдаче; а при попытке бросить — вас легко завалят на спину. Результат, в любом случае, будет однозначный: атакующую инициативу вы потеряете безвозвратно. Хотя один «мастер» говорил своим ученикам, что отклоняя или наклоняя тело в сторону можно «сбить себе прицел», и удар будет не таким точным. Что же у него был за вестибулярный аппарат, если легкое качание головой не позволяло ему точно ударить противника в лицо. Но это так, к слову…

При обороне оставленный под вами при вертикальной стене центр тяжести также не сослужит хорошую службу. От пропущенного мощного удара вы, при таком положении тела, потеряете равновесие, при наклоненном же вперед корпусе — максимум разогнетесь.

Подведем итог сказанному. Для интегральной ударно-бросковой работы хорошо подходит низкая фронтальная позиция с узкой базой и легким наклоном корпуса вперед. Почему именно этому вопросу в статье уделено столько места, а не интересным техническим изысканиям и многочисленным «секретам» боевого искусства? Дело в том, что для разнообразных техник рук и ног, захватов и бросков рациональное положение ног и корпуса играет ту же роль, что и цемент в бетоне, заполняющий пространство между крупинками песка, связывающий их в едины монолит. Если вы бросаете и бьете из одного положения, то корпус и ноги становятся единой осью, на которую можно «навесить» любой технический элемент, вне зависимости от дистанции работы, тем звеном, которое связывает различные техники в единое целое.

Теперь, поскольку фундамент у нас для всей техники один, можно заняться более тонкой согласовкой динамик ударов рук и ног, взаимоувязкой техник рук и бросков.

Самая элементарная динамическая связка рук и ног заложена в нас генетически. Присмотритесь к тому, как вы ходите: толчок правой ногой, вперед выходит левая нога и правая рука. Толчок левой ногой, вперед правая нога и левая рука. Этот так называемый принцип диагональной симметрии есть самая простая матрица работы. Выходящую вперед руку зажимаем в кулак и получаем: толчок правой ногой — удар правой рукой; шаг вперед правой ногой, толчок левой — удар правой и пошли, пошли, пошли… Элементарно до безобразия, хотя чтобы такая элементарщина проходила в бою, нужно изрядно потренироваться. Это связка ударной техники рук и передвижений. Если вы хотите задействовать ноги более активно, то, ударив правой рукой от правой ноги вместо шага этой ногой нанесите ею удар, используя реверс от расслабляющейся и отдергивающейся бьющей руки. Преимущество этой динамики в том, что наше тело пользуется ею уже миллионы лет. Можно, конечно, поставить динамику движения обезьяны, как в хоуцюань, и это будет вполне обусловлено тем, что в бою такая манера непредсказуема, не укладывается в рамки нормальной человеческой логики, но соклько лет на это потребуется и не легче ли использовать то, что уже заложено в нас природой?

Согласовка техники рук и бросков не требует такой динамической проработки. Сложность чаще возникает в том, что боксеры и каратисты привыкли использовать руку лишь как ударный инструмент, а борцы — как хватательный. От сотворения мира рука выполняет обе функции в равной мере, т.е. бьет и хватает, и именно это сочетание может в бою дать максимальную эффективность. Что представляет из себя удар, какое место он занимает в общей картине боя, знают все, а вот захвату часто приписывают чисто оборонительную функцию, тогда как он может быть таким же нападающим действием. Только хватать руки противника, когда он уже пошел в атаку, поздно — слишком велика скорость. Сила, вложенная в удар, и инерция атакующей руки не позволят это сделать, а связки дзю-дзюцу типа «блок-захват» проходят в бою скорее как исключение, лишь потверждающее правило, да и то только в том случае, если ваш противник либо не умеет координировать свои движения; либо смертельно пьян, по причине чего совершенно не владеет ни одной частью своего тела; либо фанат ката каратэ, тратящий все совбодное время на усердное их оттачивание. Четвертого не дано. Если же захват осуществляется перед атакой или в процессе ее, когда противник еще не начал активно контратаковать, то шансы на успех значительно повысятся. К тому же можно захватывать не только подвижные руки, но и значительно менее подвижные шею и одежду на теле.

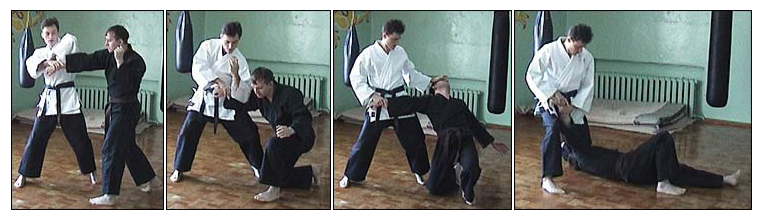

Борцы, взяв захват, обычно начинают «раздергивать» противника и выводить из равновесия. В реальной схватке этот навык может оказать дурную услугу, т.к. пока вы его таскаете туда-сюда двумя руками (стандартный захват: за рукав и за отворот либо пояс), вы практически беззащитны от контратаки. Необходимо уметь бросать «в лет», используя малейшее движение противника, а готовить броски — ударами. Здесь, естественно, не подойдет тактика спарринга многих школ, где либо обозначают удар, либо бьют вполсилы. Чтобы создать благоприятную почву для броска, нужно ударной серией причинить действительный вред, на худой случай вывести из равновесия.

Связку между техникой ног и бросками я здесь рассматривать не буду, хотя одной из отличительных особенностей хапкидо, его визитной карточкой, было именно использование заломов и бросков в сочетании с ударами ног. Подавляющее большинство таких ударов рассчитаны на дальнюю дистанцию, а бросить легче всего с близкой, и согласовка этих двух дистанций, минуя среднюю, требует определенных навыков, значительно превышающих средний уровень подготовки бойца.

«Ударники» часто подвергают сомнениям целесообразность бросков в реальной схватке: дескать, легче четыре раза ударить, чем один раз бросить, к тому же если вы ведете схватку с группой противников, завязываться с одним вредно, т.к. остальные в это время стоять на месте и ждать своей очереди не собираются.

Между тем человек — существо достаточно прочное, даже четырьмя ударами свалить его с ног удается далеко не всегда (речь идет не о мастере спорта по боксу в тяжелом весе и не о бойце староокинавской школы). При ударе вы можете «недовложиться» или он соскользнет или противник от него уйдет, в конце-концов поставит хоть какой-нибудь захудалый блок, при броске же вы припечатываете его о землю (не о маты!) с добавлением по дороге его собственного веса. Да и травму при удачно проведенном броске человек получает не только в месте воздействия, как в ударе, а в любой части тела, от стопы до шеи, особенно если он долго не практиковал правильное падение. Еще один аргумент, говорящий в пользу целесообразности бросковой техники в бою: бросок ставит (точнее, кладет) атакуемого в критическое положение, т.к. увернуться от добивающих ударов лежа на земле невероятно сложно, не говоря уже о том, чтобы встать на ноги и самому атаковать. Вообще же, если бросок проведен мастерски, добивание не понадобится, т.к. остаться в ясном уме и твердой памяти бывает проблематично (рекомендую посмотреть фильм «Гений дзюдо» — хоть и кино, но очень наглядно).

Что касается схватки с группой нападающих, то все зависит от квалификации бойца. Если для броска необходимо три-четыре раза дернуть противника, выводя из равновесия, то лучше подобные приемы не применять, а если на бросок затрачены доли секунды… Даже в окинавском каратэ, не очень увлекавшемся подобной техникой, был следующий способ ведения боя в группе: часть атакующих отсекалась падающим телом, обеспечивая обороняющемуся своеобразную защиту. Но бой такого типа и при таких условиях требует мастерского владения не только бросковой техникой. Неумелый удар, так же как и неудачно проведенный бросок, будет последним, тем более если нападающие прекрасно «знают» свое дело.

Подведем итог для любителей формулировок: бросок можно рассматривать как ударную серию в различных направлениях, создающую вращающий момент и приводящую к падению противника на землю, а удар — как средство подготовки к проведению броска или как средство более жесткого его исполнения. В конце-концов результат один: противник должен лечь, а мы остаться на ногах и быть в состоянии вести схватку дальше, если противник не один.

При комплексной ударно-бросковой подготовке возникает следующая проблема: на чем ставить акцент? Коллектив силен единством в устремлении к стратегической цели и четким разделением обязанностей на тактическом уровне. Цель всех техник одна — нанести максимальный урон. Какой же их них поручить выполнять в бою основную роль, а каким — роль авангарда и арьергарда, еще предстоит разобраться.

В первую очередь, на общую компоновку техники влияют комплекция и физические данные конкретного бойца. Естественно, что невысоким и короткоруким больше подходят бросковые приемы (короче рычаг и ниже центр тяжести), а высоким — ударные связки (большая хлесткость удара и возможность играть дистанцией). При маленьком весе тяжело бросать (энергоемкий элемент), зато меньшая инерция тела и большая скорость ударных связок, тяжеловесы же выигрывают за счет мощности отдельных элементов техники. Естественно, но не для всех очевидно, и на практике часто приходится видеть, как дядя под 100кг занимается прыжковой техникой тхэквондо, а боец под 60кг пытается бросить этого самого тхэквондиста с бедра (выглядит смешнее, чем описывается). Дело здесь в том, что, как уже говорилось, современные виды спорта основаны, в своем большинстве, на использовании какой-либо определенной, достаточно узкой техники. И ученик не имеет возможности выбрать из арсенала то, что подходит лично ему или корректировать характер работы по мере изменения физических данных.

При интегральной подготовке боец сам выбирает приоритеты, ориентируясь как на свои данные, так и на возможности противника, и задача настоящего инструктора заключается в адаптации техники под конкретного ученика в зависимости от ситуации. К сожалению, чаще встречаются мастера, делающие стиль под себя. И, если у такого мастера с учениками разница в росте и весе превышает среднестатистическую норму, то попытки учеников выполнить те же самые приемы оборачиваются полным фиаско, правда это обычно относят к их бестолковости.

Люди, конечно, все разные, но наиболее мобильной и естественной является работа руками, именно ударная техника рук играет роль связующего звена между ударами ног и бросками. К тому же руки — наиболее осознанная часть нашего тела, ими нам приходится есть, писать, работать и делать еще кучу разных вещей. Поэтому по срокам обучения удары и связки руками требуют значительно меньше времени, чем приемы, основанные на атаке ногами, для которых необходима тщательная подготовка тела и отличная растяжка или броски, требующие хороших силовых качеств и тонкого чувства движений противника.

Общая матрица интегральной работы достаточно проста: удар ногой на дальней дистанции, связка ударов руками на средней и бросок на близкой. В зависимости от конкретных условий «матрица» может упрощаться. К примеру, если противник начал атаку, и вы, уклонившись от его удара, оказались сразу на средней дистанции, то, естественно, техника ног здесь не так необходима, как при сближении. Или ваша ударная связка была настолько удачной, что противник сам, без броска, плавно осел на пол, хотя может быть лучше все-таки «помочь» ему упасть, а уже потом разбираться, стоило или нет. Но заметьте, реже всего выпускается именно центральное звено, которое и выполняет основную роль в схватке. Без хорошей подготовки ударами рук, техника ног напоминает машину в гололед без сцепки с землей, а броски — ту же машину, но увязшую по самые оси.

В мире боевых искусств набирает скорость процесс интеграции. Рассчитывать на быстрый успех в таком деле не стоит. Комплексная подготовка требует неспортивных сроков. Слишком разнобразными техниками приходится овладевать. Быстрый результат и победа на соревнованиях здесь не светят. В средние века считалось, что пик мастера приходится на 40-45 лет. Кажется, мы начинаем приближаться к средневековым идеалам. На этом пути успеха не добьются «спринтеры» со стальными мышцами и претензией быть в 25 лет чемпионом неважно чего. Равно как и «стайеры», знающие все и вся, готовые вещать об этом направо и налево и справедливо опасающиеся, что рано или поздно один из учеников захочет всерьез с ними поспарринговать (хотя ученики, чаще всего, под стать своему учителю).

Кто остается? Профессионалы, которым истина важнее срокогв, поэтому не жалеющие времени и сил на поиски и эксперименты. Пусть даже на это уходит вся жизнь. Профессионалы, которым важны не разинутые вокруг рты, а чувство ответственности за свое дело. Их еще мало. Они разбросаны среди секций и школ, не связаны друг с другом. Но они есть, их становится все больше и когда созреет этот план мастеров, нам, возможно, не придется ездить на учебу в Китай или Японию, разве что для обмена опытом. К тому времени может быть и сам термин «восточные единоборства» отойдет в прошлое, ибо все мы в первую очередь люди, а уж потом корейцы, русские или японцы. Истинное мастерство национальности не имеет.

Для этого упражнения вам потребуется тёмный платок. Встаньте перед своим партнёром на расстоянии чуть меньше метра, завяжите себе глаза платком и примите позицию готовности.

Для этого упражнения вам потребуется тёмный платок. Встаньте перед своим партнёром на расстоянии чуть меньше метра, завяжите себе глаза платком и примите позицию готовности.