— Не подскажете, как добраться до ракетного училища!

— Ракетного? Военная тайна! А вам зачем? — Да мне к Кадочникову. — К Деду? Значит, садитесь на любой троллейбус…

На морском жаргоне “дед» означает “старший механик», и к Кадочникову это подходит как нельзя лучше: в училище Алексей Алексеевич преподает механику. Но — какую?

На его кафедре над станками и узлами агрегатов — плакаты: “Механика обезоруживания», “Механика освобождения от захватов», “Механика ведения круговой обороны», “Механика десантирования», “Механика русского рукопашного боя»…

А в лаборатории Кадочников показывает разнообразные приспособления — от блока для передвижения по канатам и проводам, от шипов против живой силы и колесной техники до изготовленной из консервной банки печурки, обеспечивающей горячим питанием бойца в засаде. И говорит этот вполне обыкновенный, среднего роста седовласый человек какие-то невозможные прямо-таки фантастические вещи:

— Наши ребята могут пить болотную воду, спать в снегу и переносить жар пустыни. Любой из них при случае поставит товарищу клизму стволом пистолета, а

замаскируется так, что только с собаками и отыщешь. Умеют собрать рацию из подручных материалов, останавливать кровотечение без медикаментов,

зашивать на себе раны, не пользуясь наркозом… И, конечно, справляться с любым противником независимо от численности и вооружения.

Конечно, вежливость требует, чтобы гость не спорил с хозяином, да и трудновато оспаривать то, что знаешь лишь понаслышке. Но что касается рукопашного

боя…

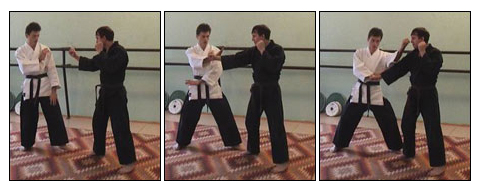

В фильме “Один на один с врагом», снятом здесь, в училище, рукопашники лихо бьют каратэков. Когда-то такими же поддавками и показухой мостили дорогу

для “каратэ с русским акцентом». Только тогда верх одерживали ребята в белых кимоно, побивая толпы боксеров и самбистов. Времена и мода меняются, а вот

методы убеждения, похоже, ocтались те же: в бравой рекламной ленте противники нападают, как марионетки в кукольной потасовке, и хотя удары атакующих

не поставлены профессионально, диверсанты разлетаются иной раз просто от грозного взгляда.

Говорю об этом Кадочникову.

—Все так. Но не могли же мы ради зрелища своих ребят всерьез калечить! — пожимает он плечами.— Кино—условное искусство… А что стоят мои ребята в

схватке? Сами попробуйте!

Чувствуя за спиной силу пятнадцатилетнего опыта занятий карате, джиу-джитсу и айкидо, я решил попробовать. Ну-ка, а где у них в училище спортзал?..

— Зачем спортзал?—изумился Кадочников.—А если враг застанет вас в траншее или на сторожевой вышке? Возьмите-ка вот меня за руки и попытайтесь

удержать!

“Что-нибудь из айкидо,— подумал я, ухватывая его не слишком сильные с виду запястья — Сейчас станет выкручиваться в сторону больших пальцев… »

Я на совесть крепко стиснул пальцы, и освободиться ему не удалось. Правда мне это не особенно помогло действуя рукой, как стальными рычагом,

Кадочников сократил разделявшую нас дистанцию и чувствительно ткнул меня локтем.

— А теперь сами попробуйте,— теперь уже он плотно обхватил мои кисти.

Освобождение от захватов — азбука айкидо. Но когда я торжествующе поднял перед собой свободные запястья, то тут же получил короткий и жесткий удар

под ребра.

— Мы так не договаривались! — запротестовал я. — Это не по правилам!

— Какие же могут быть правила в бою, если речь идет о жизни и смерти?

Борьба без правил? Кетч с русским акцентом, против которого ничего нельзя сделать, пользуясь традиционными системами единоборств? Ну пусть не

обрусевшие дзюдо или каратэ но вот кунг фу или, скажем, айкидо— что может противостоять столетиям их опыта? К тому же один человек пусть даже и

“старший механик»,— это еще не система, это только уникальный личный опыт, а школа складывается учениками. И я твердо решил отыграться в зале—на

учениках Кадочникова, на “внучках» этого рукопашного “деда».

“Зал рукопашного боя» — заявляла вывеска у дверей. Но на ней похоже весь спорт и кончался.

Потому что внутри все было не так и не по правилам. Не спортзал с коврами и матами, а голый паркет обычного коридора. Не спортсмены в тренировочной

форме, а курсанты в повседневном обмундировании. И безо всяких защитных приспособлений, что уж совсем не вязалось с тем жестким и опасным боевым

искусством, каким расписывали систему Кадочникова газетные статьи. И стенды на стенах зала подобрались какие-то не вполне рукопашные: рядом с картой

уязвимых зон человеческого тела и диаграммой эволюции оружия висели и такие произведения — “Стрельба без традиционного прицеливания», “Определение

времени по звездам», “Ориентирования на местности». Никаких тебе “боевых стоек» и “техники ударов ногами»…

Не было и разминки — буквально никакой.

— А в реальном бою перед рукопашной тоже будете разминаться? — подняли меня на смех курсанты.

Ну уж—в бою! Никакого боя я тут не видел. Где величавые красивые взмахи айкидзинов, где мощная стремительность каратэков, где виртуозная боевая

пляска мастеров кунг фу?

Нет скорости, нет удара, нет атаки — есть какое-то неторопливое, почти сонное пихание… и время от времени кто-то падает как бы сам по себе. На память

приходит китайский “круговой бокс» — та же плавность перетекания фаз, то же ненарушение контакта и та же кажущаяся простота: один атаковал — другой

защищался и одолел. Но как, это получается? Присмотревшись, как будто узнаю отдельные элементы: примерно так же уходят от атаки в айкидо, а это

ущемление вполне в духе джиу-джитсу, а вот то движение напоминает блок в карате. Но ничего отчетливого — все как-то смазано, искажено, словно

понадергали ребята приемы из разных видов борьбы, а закрепить их толком не сумели.

Кое-что выглядит просто как оскорбление традиционным системам единоборства. Например, никак не могу определить основные стойки в этой борьбе — все

стоят по-разному, как бог на душу положит.

— У нас не Восток — на своей земле стоим,— проясняет мое недоумение Кадочников.— Босиком и в кальсонах — и засмеют, и ноги отморозишь. Действуй в

повседневной одежде — как в жизни. В любую момент, из любого положения, при любой атаке будь способен грамотно и точно противостоять нападению.

Собираюсь возразить, но неожиданно вспоминаю, что из таких же практичных соображений исходили и самураи. Думаю, что это будет комплиментом

Кадочникову, а он сердится:

— Чуть что — сразу Восток, Япония, самураи… А у них там и антропология особенная, и обычаи свои. К примеру, нам босой пяткой драться не часто приходится,

— значит, надо искать свое, удобное и привычное здесь и для нас, а не для каких-то там самураев.

— А разве оно есть, свое-то?

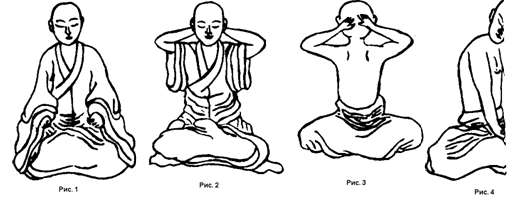

— Как не быть? Раньше чуть не в каждой деревне свой мастер был. А уж в монастырях-то! Вспомните хотя бы Пересвета. Или в казачьих поселениях: казаки

— те же профессиональные воины, не хуже самураев, которых мы, кстати, во всех войнах били неоднократно — по-своему, по-русски.

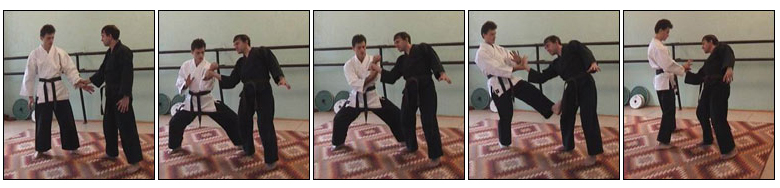

Может быть, поэтому и перемещаются тут по-своему, без техники — как придется, обычными шагами? И поразительно настырно лезут в ближний бой —

практически все поединки проходят на расстоянии вытянутой руки, а то и ближе. Используют малейшую возможность, чтобы сократить дистанцию. А вступив

однажды в контакт с противником, ребyoa его уже не теряют. И получается, что движение начинается как бы однократно — с атакой противника, а

заканчивается… его поражением. Защищаться при таком тесном контакте крайне тяжело, знаю по опыту, поэтому повнимательнее присматриваюсь к их

защите… А ее нет!

То есть нет защиты в том смысле, который понятен и привычен мне: ни жесткого блока карате, ни упругого обмана кунг фу, ни стремительно круговых уходов

айкидо — ничего, что могло бы противостоять живой силе профессионально поставленного удара. Что же есть?

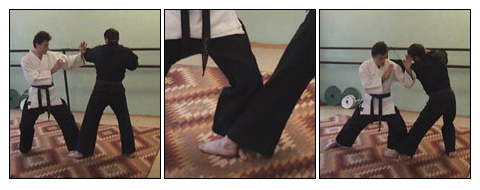

Вот Кадочников показывает… что же он показывает-то? Не прием, не последовательную комбинацию, а некое комплексное действие. В ответ на удар курсанта

в грудь “дед» не уходит с линии атаки, а лишь смещает центр тяжести на одну ногу и поворачивает корпус, используя позвоночник, как ось. Грудь его

уклоняется от удара в сторону всего на пару сантиметров в сторону, рука же, напротив, тянется к противнику: ладонь слегка отводит…нет, пожалуй, лишь

касается кулака, локоть толкает то ли в 6ицепс, то ли в локтевой сгиб. А что он делает ногами, я разглядеть не успеваю, хотя для ясности действует Кадочников

как раз неторопливо — мне просто не хватает внимания. Кажется, он только приставил свою стопу к стопе противника — безо всяких подножек и подсечек — и

этого хватило, чтобы парень через его ногу опрокинулся наземь. А почему, спрашивается, упал-то? Импульса броскового он как будто не получил, удара тоже,

даже толчка сколько-нибудь серьезного не было — и все же вот он, курсант, лежит на полу. Кадочников не оставляет его и здесь, но дальнейшее мне уже

знакомо и понятно: техника болевых удержаний во многом напоминает джиу-джитсу. Это как раз не удивительно: ведь человек как биомеханическая

конструкция на протяжении 10000 лет особенно не изменился, поэтому в разных местах и в разное время разные люди должны были открывать сходные

возможности опорно-двигательного аппарата.

— Почему же не воспользоваться хорошими достижениями? — подтверждает мои наблюдения Кадочников.— Конечно, если это практично и эффективно.

“Отрицая единственную форму, ты допускаешь все формы. Не обладая затвержденным стилем, ты приемлешь все стили. Ты принимаешь все пути, но ни

одним из них не связан»,— многие фразы из “Тао Джит Кьюн До» Брюса Ли удивительно созвучны идеям Кадочникова. Но кто же был первым? Вообще-то “дед»

родился на три года раньше…

— Но копировать слепо ничего нельзя. А то понарисуют красивых картинок, а толку — чуть.

Говорят, ученик как-то принес “деду» учебник айкидо. Кадочников посмотрел—и стал возмущаться:

— Тут правильно, а здесь недокрутил, тут недожал,— и чуть ли не всю книгу исчеркал своими карандашными исправлениями.

Впрочем достается от него не только “восточникам». Есть среди плакатов на кафедре механики пример из армейского наставления по физической подготовке:

разбитый на фазы прием обезоруживания. Все вроде бы правильно. Но Кадочников добавил еще две-три свои фазы и показал, как легко с этого “правильного»

приема уйти. Позже я понял, что Кадочников хоть и не закрывает свою систему для нового опыта, но все приобретения проверяет с точки зрения своих

принципов, и если надо—доводит и дорабатывает. Может быть, поэтому столь многое кажется здесь знакомым и ничто не совпадает до конца. Например, как и

в джиу-джитсу, в системе Кадочникова ничто не запрещено, но здесь не обязательно доводить до логического конца каждое движение; ведь такая логика

может быть распознана и врагом. Немало круговых и спиральных движений, напоминающих айкидо, но спираль не должна раскручиваться только наружу или

непременно внутрь — предугадать такой стереотип нетрудно.

Это я, правда, сообразил позднее. тогда, в зале, решил, что компиляция разных видов — принцип не новый, и даже я сам, с моим-то опытом, пожалуй, мог бы

такую составить. Как он там говорил: в бою все средства хороши?

Я решил, что все уже понял, и полез драться.

Первым мне достался мой тезка — Александр. Этот парень был мне, в общем, понятен и особенно неуязвимым не казался: иногда он позволял себе

горячиться в ответ на мою агрессию. И если и не проигрывал, то и одолевал не вполне чисто: мог упасть сам, мог пропустить удар. Кое-где шел и на силу.

Своей мудрой наблюдательности радовался я, как оказалось, зря: мой противник в этом зале был новичком, он еще не перековался в здешнем горниле.

Трудно ему сразу забыть то, чем занимался не один год. Тем более если сам учил других.

Тезка мой о Кадочникове узнал, как и я — из газеты. Он и сам в далеком сибирском городе тренировал ребят-бойцов — в сфере настолько серьезной, что даже

фамилия его разглашению не подлежит. Узнав о системе Кадочникова, приехал к нему,— решив решив все познать на собственном опыте. Сначала не верил,

потом заинтересовался и теперь уже достаточно владеет системой для того, чтобы справиться…хотя бы со мной. Но в целом он показался мне фигурой для

системы Кадочникова не характерной, и я пригласил бойца поопытней.

Попался опять тезка, но с этим Александром биться пришлось уже всерьез.

За два с лишним года его научили грубых ошибок не допускать и понапрасну не подставляться. Но контролировал он себя, с моей точки зрения, не вполне:

удары, не смотря на замедленный темп учебной cxватки, все же получались у него жестковатые, как бы по реальному врагу, и я в конце концов обиделся:

— А вот если я тебе…

— Если-если… Ну, бейте!

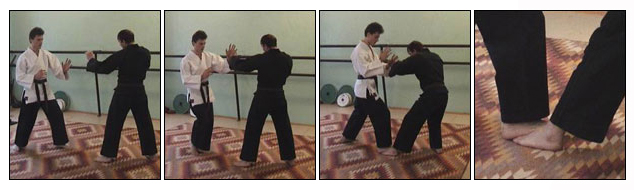

Неужели они все так уверены в своей неуязвимости? Я примерился, стукнул раз-другой на уровне головы.

— У вас, спортсменов, одна ошибка,— усмехнулся Александр.— Вы не бьете, а, обозначаете. Зачем же мне защищаться, если непосредственной опасности

нет? Силы экономить надо.

Ну, хорошо! Мне-то экономить было незачем. Я развернулся и вклеил уже как следует, от души.

Силен и почти неотвратим круговой удар каратэ маваши-гери. Запасая энергию вращения всего корпуса, по крутой дуге через бедро, колено и стопу удар

стремительно несет свою силу к цели. И горе тому, чья защита опоздает.

Внутренне усмехаясь, я выдал маваши на бис, и, наверное, снес бы моему противнику голову с плеч…если бы попал. И стойка моя была прочна, и удар

закручен, как надо, и цель я поместил не на краешке уха, а прямо посреди головы. А тезка как-то даже лениво уклонился от моей стопы, подставил, только на

всякий случай полусогнутую руку (я еще успел сообразить, зачем: вдруг я не дотяну высоту удара, и тогда нога просто просто скользнет по его предплечью и

затормозится трением) и без особой спешки слегка толкнул меня ногой в опорное колено. И не в чашку, и не под сгиб, но какое-то такое неприятное место, что

мышцы мои разом отказались служить опоре. Не желая признавать поражение, я развернулся было для новой атаки — и получил обидный тычек раскрытой

ладонью в нос.

— Сами виноваты, — объяснил мою неудачу Алексадр Донцов (31 год, сотрудник училища). — Я ведь приспосабливаюсь к манере атакующего, а она вас не

безупречна — вон сколько дыр в обороне.

Записывать у всех на глазах в зале я не решился: сочтут еще за покушение на военную тайну. Но мысленно я все же раскрыл блокнот и отметил там

вынесенное из боя впечатление: “В комбинации курсанты не останавливаются на условной “фазе» (“а дальше, мол, и так ясно»), а всегда идут до победного

конца, до упора. Понятно: в реальном бою не будет места условностям, и привычка “делать по разделениям» в боевой обстановке будет стоить бойцу жизни».

Привычка же делать все слитно от начала и до конца в тренировочных условиях лично мне чуть не стоила переносицы.

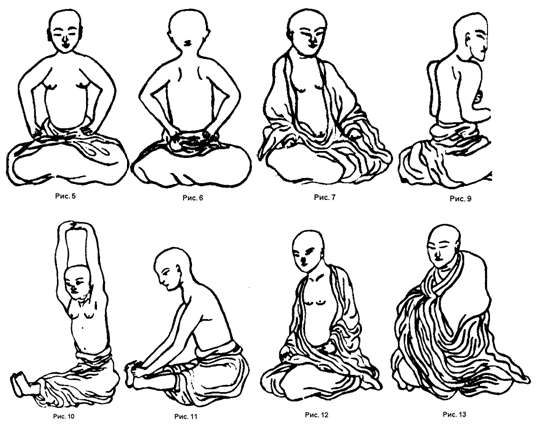

— Стандарта, шаблона, стереотипа не должно быть. Какой тут стереотип, когда ежесекундно все меняется? — сказал мне позже Кадочников.— Ведь тело

человека — это механическая конструкция с 256 степенями свободы. 256 у меня, да столько же у вас — сколько получается различных ситуаций? Вы вот

переступили с ноги на ногу, или подошел кто-то на полшага ближе, или солнце вышло из-за туч, или противник глаз один прикрыл — все это кардинально

меняет ситуацию и создает новые условия для применения вашего умения.

— Но как же тогда ориентироваться в этом многообразии вариантов?

— На основании принципов и законов, не выдуманных из головы для одной лишь красоты, а выведенных из практических наблюдений в точных науках. Ведь

физика и математика уже давно описали все эти “когти тигра» и “драконьи лапы», а физиология и анатомия изучили возможности тела и его уязвимые места. И

теоретическая механика в применении к человеку становится практической: руки—тяги и рычаги, суставы — шарниры… Мы же инженеры и прекрасно

разбираемся в работе механизмов — так почему же не освоить толком тот естественный механизм, которым мы владеем от природы?

Экзотика восточных единоборств выработала в нас какое-то особое понятие о естественном. Подражание зверям или живой природе кажется нам нормальным и

правильным. Но скажите честно, видели вы сами хоть раз “черного тигра, выпрямляющего спину», или “сосну, качающуюся под водопадом»? Может быть, нам,

горожанам, все эти рычаги, шарниры и консоли, окружающие нас на каждом шагу, должны быть ближе и понятнее?

Курсантам легче: в одни учебные часы они изучают в аудиториях теоретическую механику, а в другие — осваивают в зале механику практическую, эту точную

науку боя, в которой я и пытаюсь разобраться на ощупь.

Вот взмахнул рукой — она стала маятником. Противник перехватил ее и превратил в рычаг. Против меня. Но если я не забуду о подвижности своих шарниров,

то есть моих суставов, то смогу сохранить свой баланс… если, конечно, меня опять не стукнут какой-нибудь консолью.

Или же, скажем, защита от вооруженного нападения. Большинство боевых дисциплин рекомендует перехватывать не само оружие, а руку, им вооруженную.

Но это же такой короткий рычаг, а значит, и такое большое усилие! Не лучше ли работать с концом оружия — длинное плечо, малые усилия для изменения

траектории? Хотя если на конце такого рычага, допустим, штык-нож…

Одна из таблиц Кадочникова показывает наглядно: военнослужащие армии США больше травмируются от спортивных игр, чем от штыкового боя или стрельбы

в реальных боевых условиях. От неумелого обращения с оружием потерь практически нет. Может быть, это оттого, что при их порядках к оружию привыкают с

детства, а не знакомятся с ним впервые лишь на боевом посту?

— Мы специально используем боевое оружие — макет не дает такого точного ощущения противника,— пояснил мне невысокий черноволосый курсант, ловко

отбирая автомат у своего рослого противника.— Имитация — это как доска, лежащая на земле: по ней пройти легко, а вот подними ее на высоту пятого этажа…

А настоящий бой всегда на этой высоте, и мы готовимся действовать в реальных условиях. Поэтому же, кстати, работаем и без защитных приспособлений —

чтобы точнее чувствовать опасность. Бывает, конечно, увлекаемся, получаем синяки и шишки, но это нечасто — обычно работаешь с тем, кто способен

соответствовать твоему уровню, и тогда ты с партнером взаимно контролируешь друг друга.

— Но у твоего противника удары какие-то несерьезные,— поддел я чернявого.— С ним справиться — много силы не надо…

— Зачем сила? — пожал плечами он, мягко уклоняясь от удара партнера.— Вот если катит на вас большой шар — его как остановить? Можно подождать, пока

сам встанет, а можно потихоньку подталкивать его, куда вам нужно. Захотите — он у вас на месте завертится! — и противник, словно подтверждая его слова,

завертелся на месте и упал.

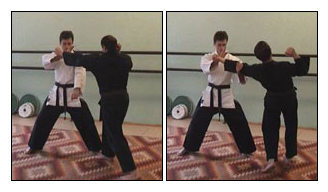

— Сила сама по себе не нужна, и даже вредна,— соглашается с учеником Кадочников и показывает ту самую картину из армейского наставления: один

бравый воин заламывает руку другому защитнику отечества.— Видите? Тут расчет сделан на силу, но воин контролирует противника лишь в двух плоскостях, а

пространство-то трехмерно, значит, если действовать против него по третьей координате, можно уйти от приема без особых усилий.

Бойцы иных стилей дозволяют себе сконцентрировать максимум усилий на отдельном приеме. 0ни не боятся обессилеть полностью — ведь продолжительность

их схватки ограничена правилами. В реальном же бою силы надо сберегать, потому что ни в одной рукопашной вся война не кончается. Рукопашники

Кадочникова большую часть времени расслаблены, а когда действуют, вкладывают не более четверти своих сил — так показали специальные исследования в

местном инфизкульте — и способны поэтому продолжать бой столько, сколько нужно.

Мой противник-курсант экономил действительно во всем в — расстоянии, во времени, в усилиях. Экономил даже в инициативе, позволяя атаковать себя.

— Выгоднее использовать вашу активность против вас же,— он увел плечо из-под моего удара, а другая рука его рванулась вперед, огибая мою оборону.— И

действовать по принципу плети,— пояснил он,— незначительное движение рукояти даст большую амплитуду на хвосте.

— Айкидо в чистом виде,—понимающе кивнул я.— Но надо же определить и поймать. В бою-то успеешь?

—Вы бейте,—предложил он,—а там посмотрим.

Ну, если просят… То, что я сделал, в каратэ называется “гъяку-тзуки» — прямой удар в корпус. То, что он сделал в ответ, называется… не знаю, как это у них

называется! Жесткого блока не было, не было и болевого приема — и все же рука моя не попала в цель и вообще оказалась как-то в стороне. Зато курсант

свою ладонь остановил у самого моего носа.

— Разве это удар?—попытался все же спорить я.—У тебя даже рука не выпрямлена!

— Один раз выпрямил — значит, для нового удара снова сгибать, время терять,— терпеливо объяснил курсант — А ударить-то ведь можно и кулаком, и

запястьем, и локтем,— и показал все это на мне.— Так быстрее. Я наблюдал как бы со стороны, бесчувственно констатируя приключения моего тела в умелых

руках бойца-курсанта. Не уберегся я раз, отдышался — получил еще. Ну, ничего, думаю, ты меня сейчас на бросок берешь, а я с броска-то сорвусь и снизу

тебе ка-ак… Куда там! Не долетел я до полу: с полброска он вдруг подставил мне руку, которой увидеть так и не удалось, но почувствовать пришлось.

— Ты кто такой? — спросил я, отдышавшись.— Какой-нибудь восточный гений — с трех лет в боях?

— Гусейнов Вугар,—- вежливо представился он,— Мне 21 год. Через год заканчиваю училище. А заниматься начал только здесь, у Деда — на первом курсе.

— Кем же ты будешь, когда закончишь училище?

— Инструктором, наверное.

— А чему вы удивляетесь? Из обычного бойца получается воин-рукопашник за месяц интенсивных тренировок,— говорит Кадочников.— А за четыре года —

инструктор. — Инструктор по чему? — По нашей системе. Жуткая нехватка слов, прямо какой-то терминологический кризис. Хорошо в самбо — скажут тебе

“загиб руки за спину при подходе к противнику спереди», и сразу все ясно и понятно, хотя скучно и длинно. А тут… Как, например, называется сама борьба? А

когда уклоняются от атаки и опрокидывают — это что? И каким словом обозначить связывание противника частями его тела?

— Жесткие рамки, отграничивающие одно от другого,— это принцип Востока,— говорит Кадочников.— У нас же все слито воедино и ничего не определено

специальными терминами. Раньше ведь люди просто жили — и умели все, что для жизни нужно: и пахать, и строить, и травами лечить, и голыми руками

биться. Дед мой был кавалером трех Георгиев. Сам в хозяйстве умел делать все. И воевать умел — от него первые мои навыки. А умение это никак он не

называл — незачем было, ведь ничего особенного дед в нем не видел.

Русское боевое искусство… Сюда, пожалуй, входит все — от кулачного боя купца Калашникова до самообороны без оружия Ощепкова. Но как же все-таки

определить специфику того, чем владеет Кадочников? Пользоваться исконным выражением “рукопашный бой» (“ручной бой», “рукопашь», “рукопашка») или

изобретать свое? Скажем, ПЛАСТ—Приемы Личной Адаптации в Современной Тактике. Или ПРАМЕК — ПРАктическая Механика Кадочникова. А то даже и

СМАК — Система Механики Алексея Кадочникова.

Традиционный вопрос: “А сколько противников вы сможете одолеть, если они накинутся сразу?» задать не пришлось — не успел: Дед опередил меня — видно не

раз уже спрашивали.

Пятеро курсантов слушали нашу беседу, стоя почти плечом к плечу в тесной комнатенке на кафедре физ-подготовки, и Дед вдруг прямо с полуфразы пошел

сквозь них. Ребята сопротивлялись всерьез, но Кадочников ловко использовал тесноту пространства, заставляя курсантов мешать друг другу, и быстро

оказался у двери, повязав всю пятерку в безопасный для него узелок.

Глядя, как с трудом расплетают ребята перекрученные руки-ноги, я не удержался:

— А если сюда вбежит сейчас автоматчик и начнет поливать нас огнем?

— Маловероятно,— усмехнулся Кадочников,— Не учитываете реальную обстановку. Откуда он возьмется? Как сможет подойти без шума? Почему его не

остановят или хотя бы не окликнут другие? Кругом же полно народу — КПП, офицеры, солдаты… А если 6 такое все же могло случиться, вы бы это учитывали и

так привольно тут не сидели, да и я не обсуждал бы с вами теоретические вопросы, а действовал бы.

— Ну, хорошо, а вот если в сумерках, внезапно…

— Допустим, вот вы и напали,— я не успеваю заметить движения, и Кадочников, даже не взглянув в мою сторону, слегка толкает меня в грудь.— Уже по

одному моему удару я многое о вас узнал: сидите вы недалеко и непрочно, дыхание и пульс у вас спокойны, руки расслаблены и драться вы со мной не

собираетесь. Верно? Рука — это же превосходный разведчик…

— Но ведь так же можно и в полной темноте биться!

— Или с пораженными глазами. А также в дыму. Почему бы и нет? Стреляем же мы не целясь. И попадаем! — Он кивает на стенд “Стрельба без традиционного

прицеливания».— “Ровная мушка» и “Целься под яблочко» — это тоже ведь привычные стереотипы.

На ум немедленно приходит СМЕРШ, “качание маятника», “стрельба по-македонски» и прочие суровые будни родной контрразведки.

— Богомолов—художник,—отмахивается Кадочников. — Он писал не для того, чтобы учить, а для красоты — показать, вот, мол какие есть у нас ребята.

Ситуации, нарисованные им, теоретические, отвлеченные, а значит — нереальные. В действительных обстоятельствах ни к чему было бы устраивать столько

шума и беготни.

Я понял Кадочникова так, что на всю террористическую троицу Мищенко хватило бы одного его толкового инструктора-рукопашника. Вообще-то имел я в виду

другое, но и на мой вопрос Кадочников все же ответил: уклонение от пуль и другие смершевские фокусы — не его специальность. Идя по этой огнестрельной

логике, я должен был бы вопрошать с идиотским восторгом: а ну как вас гранатой? а бомбой? Его система — выживание. Значит — не подставляться, не

переть грудью на пулеметы, как “братишки»-матросы в пешем строю, а использовать все возможности, чтобы уцелеть,— и не стыдиться ползать на брюхе и

отмерять землю лопатками (“мы ползем, бугорки обнимая, землю тискаем зло, не любя…»), и на карачках ходить, и на пальчиках бегать — когда что нужно.

Хотя берут и угонщика в самолете, и грабителя в автомобиле, и вооруженного бандита на балконе седьмого этажа — ситуации выбирать не приходится, жизнь

их подбрасывает безо всякой системы.

— Вот старший лейтенант Ханов на учениях попал с подразделением в песчаную бурю,— вступил в разговор начальник кафедры физподготовки подполковник

Алиллуев.— Десять дней прошло, их уж и искать перестали. А он сам вышел и людей вывел, никого не потерял. И воду нашел, и от жары уберег, и сайгака в

пищу забил, и на местности сориентировался. Вот вам практическая польза даже в мирное время! Или взять случай в горах: снежные заносы, пробки на

дорогах, никак не разъехаться. Так наши курсанты организовали связь флажным семафором и быстренько развели пробку. А учили-то они этот семафор всего

три часа, пока ехали в горы на учения. Там, кстати, и спали в снегу — и ни обмороженных, ни простудившихся.

Сам Дед на свои 54 года не выглядит, с виду не богатырь и на борца не похож. Впрочем, и никто из его воспитанников атлетом не смотрится — ни груды мышц,

ни саженного разворота плеч.

— Это раньше были на Руси богатырские дружины, а нынешний солдат — обычный человек, среднего физического развития,— поясняет Кадочников.— Все

армейские наставления по физической подготовке это учитывают. Только в нынешних все упрощают, как для инвалидной команды, а прежде старались даже

из немногих возможностей извлечь результат. И вот вам пример из нашей истории: для того чтобы без единого выстрела взять оружейный обоз, где было 104

охранника, потребовалось всего 10 человек. И никого не потеряли, а противника истребили полностью. Правда, эти 10 были мастерами своего дела, а обоз был

красноармейский — не солдаты, а сплошь работники от сохи и станка, наспех обряженные в военную форму. Какой там рукопашный бой — они и стрелять-то

толком не умели. Гражданская война шла, готовить бойцов было некогда… Но сейчас-то разве можно так?! Современный бой — реальность, которую нельзя не

учитывать. Скажем, бросок конницы способен покрыть от 50 до 200 м; а бросок пехоты — всего 10—15. А у нас планируют пехотную атаку на полтора

километра, не думают о том, чтобы людей сохранить, а без людей как воевать? Автомат и тот сам не стреляет.

— Сейчас очень многое упускается уже в процессе подготовки к службе в армии,— поддерживает Кадочникова начальник кафедры физподготовки

подполковник Алиллуев.— Наши ребята в смысле традиционной физподготовки не чемпионы: не самые быстрые, не самые сильные, но наверняка самые

выносливые, потому что умеют грамотно и точно распределить силы, выбрать наиболее экономный и эффективный путь достижения цели. Мы, конечно, готовы

разработать программу и раздать военкоматам. Но это полумера. Нужны инструкторы по выживанию. Тогда армия будет боеспособна.

Тут вспоминается мне “зеленый берет» Рембо: “…его научили не замечать ни холода, ни боли и питаться такой дрянью, что вас вытошнило бы…»

— Да, мы не новое изобретаем,— соглашается Кадочников,— но и не чужое берем. Мы просто вспоминаем то, что умели, допустим, те же пластуны, и

угаснуть этому не даем, до ума доводим.

— Мы возрождаем свое, русское боевое искусство с практической целью жизнеобеспечения современного боя. И главное здесь — комплекс и система

выживания, а не умение бить человека, скажем, точно в нос.

Система—это взаимосвязь элементов. Знание способов ведения боя при ранениях и болезнях раскрепощает бойца, снимает страх перед травмой или даже

раной. А знание человеческого тела, которое позволяет одолевать противника, дает возможность и привести в чувство своего соратника.

Система — потому что в целом появляется новое качество, которого не было в отдельных элементах, потому что элементы взаимопроникают и обогащают друг

друга. Система — потому что все вместе и воедино, как пальцы в кулаке, как солдаты в бою.

— Такая система десанту впору — при чем тут ракетчики?

— Ракетчик не все время на КП сидит, у него и полевых действий хватает в самых разных условиях,— объясняет Кадочников.— А как же, допустим,

противостоять диверсионно-разведывательным группам, которые покушаются на сохранность ракетных установок?

— И не только в бою — в повседневной жизни военный мало ли с чем столкнется? А офицер ведь всегда вооружен,— заявляет Алиллуев.— Вот связка ключей

у меня—это кастет, а козырек фуражки рубит иной раз не хуже топора.

— Нет специального оружия для боя,— соглашается Дед.— Все, что сейчас на столе лежит,— оружие.

А на столе — тарелка, стакан, спичечный коробок, пепельница.

Кадочников показывает: нож против автомата — и автомат против ножа. И тарелка против автомате.

— Как—тарелка?!

—А вот так! Конечно, если я плашмя подставлю тарелку под удар штыка или, ствола, она не выдержит и рассыплется на осколки. Но если ее ребром да еще

под острым углом скользну по оружию противника, сработает тарелка не хуже ножа, и отвести удар не составит труда.

— Как не составит труда и связать человека стулом?

Оказалось действительно просто: ножки стула как бы обнимают противника, и прижатые к телу локти не позволяют сопротивляться.

— Но рукопашный бой — лишь часть системы, и не самая главная. Главное в ней — выжить. Выстоять в схватке с врагом, справиться с голодом и болезнями,

уцелеть в безлюдье среди диких зверей, найти дорогу, выбраться к своим и донести раненого живым… Короче: бороться и выжить.

Есть в слове “выживание» какое-то обидное пренебрежение, граничащее с трусостью. Как тут не вспомнить самурайский идеал: “Будь всегда готов к смерти!»

Или, скажем, ниндзя, попав в положение безвыходное, мог — и готов был — себя уничтожить, лишь бы не оказаться а плену — и в том видел высшую

доблесть, Кадочников утверждает иное: “Будь всегда готов сохранить свою жизнь, ибо только живым можешь ты и дальше наносить урон врагу — огнем,

штыком, прикладом, подручными средствами и голыми руками». А в недостатке мужества питомцев “школы выживания» Алексея Кадочникова упрекнуть

трудно—достаточно взглянуть хотя бы, как десантируются они на бетон с грузовика, мчащегося на скорости 60 км/час!

— Кстати, как, по-вашему, надо прыгать — лицом по ходу или против движения? — спросил Кадочников.— Долго, долго соображаете — в бою о таких мелочах

думать некогда, там действовать надо сразу! Так вот, механика подсказывает, что инерция все равно вас опрокинет, а практический опыт рекомендует падать

на спину — тут ягодицы и спина самортизируют, и нет опасности лбом в землю воткнуться, если, шею согнуть не успеешь. Кроме того, надо как следует

разбежаться в кузове, чтобы снизить скорость выброса почти на половину. Так что потом, на земле, один только перекат через плечо— и своими ногами в бой!

— Так все-таки в бой?

— Ну, а как же? Ведь мы же — армия, люди боя!

Только не думайте, пожалуйста, что я прямо так сразу взял и перековался и теперь буду всячески поносить восточные единоборства в угоду системе

Кадочникова. Мир боевых искусств велик, и в нем хватит места всем. Не надо лишь забывать, что цели-то могут быть разные. Если вы ищете здоровья,

душевного равновесия и не чужды экзотики, вам не найти ничего лучше восточных единоборств — сорт выберете по вкусу. Но в смысле практического боевого

эффекта…

Большинство занимающихся боевыми искусствами свято верят, что смогут дать достойный отпор и даже одержать победу над врагом в любых условиях.

Подобное заблуждение когда-то успокаивало и меня. Потом пришли сомнения: а если не успею, если не сумею перехватить или ударить, как надо, без

подготовки? Пожалуй, и не успеешь, и не сумеешь, если в уличной драке будешь руководствоваться условными ограничениями спортзала. А если всю жизнь

работал условно, сможешь ли хоть один раз, когда дело идет о жизни и смерти, биться свободно?

Удел подавляющего большинства энтузиастов спортивного боя—гладкий настил и надежные стены зала. Перед системой же практической механики Алексея

Кадочникова открыто все многообразие реальных ситуаций, ибо там она рождена и только там и существует.

Различие тут принципиальное система Кадочникова максимально практична, восточные же боевые искусства в определенной мере условны, ограничены

рамками канонов и правил. К тому же Восток эстетизирует бой, высоко ценя внешнее впечатление, изящество композиции и отточенность элемента.

Кадочников же—практик, и эстетика его — техническая, дизайнерская, эргономическая. Он экономит движения, почти не сдвигается с места, если этого не

требует сама ситуация, и как-то не слишком заботится о зрелищности и внешнем эффекте. Грубо говоря, и смотреть-то не на что — все почти незаметно и

естественно, безо всяких “когтей орла» и “тигриных лап».

Поэтому и не убеждают зрителя показательные выступления, если там кадочниковские ребята все делают всерьез. А прикидываться они не научены — не

артисты все-таки, а бойцы.

Каратэки в свое время тоже не слишком охотно шли на показательные бои. В схватке с боксерами и самбистами чересчур различным оказывался арсенал, и

там, где борец мог бросать противника в полную силу, боец принужден был сдерживать силу своего удара, чтобы не покалечить партнера. Сегодня в этой же

ситуации оказываются рукопашники Кадочникова.

Воины-прикладники опасны для спортивных бойцов. Удары у них, быть может, и не поставлены с точки зрения каратэ, но и в замедленном демонстрационном

исполнении достают они врага крепко. Да и то сказать: для чего они готовятся-то? В бою не будет судьи, который зафиксирует виртуозную остановку пятки в

сантиметре от носа. На поле боя враг должен быть лишен всякой способности продолжать схватку. Поэтому от участия в войсковых соревнованиях по

рукопашному бою Дед “внучат» своих оберегает. (Дед он, можно сказать, в прямом смысле: есть уже ученики и у его учеников — третье поколение, “внуки». Да

и армейское значение: дед—старший, опытный, бывалый и уважаемый, великий и могучий русский язык! А мы все поражаемся емкости иероглифов… Наше

слово звучит ничуть не хуже, чем “сэнсей» или даже “будда».) В условиях полуспортивных схваток им либо придется наносить противникам серьезные травмы,

либо—вот парадокс)—больше сил тратить на сдерживание своего умения, чем на реальное ведение боя, а тут нетрудно и проиграть.

Может быть, взять систему Кадочникова за основу и разработать новый и впечатляющий вид борьбы? Этакое суперсамбо или сверхдзюдо…

Акаяма Широбеи создал джив-джит-су довольно давно, но понадобилось несколько сотен лет, чтобы Дзигоро Кано сумел вычленить из этого боевого искусства

сравнительно безопасный спортивный вариант. Однако вряд ли кто-либо возьмется сегодня переделать систему Кадочникова на спортивный лад. И главное —

нужды в этом никакой. Практическая механика Кадочникова — система прикладная. И в этом одновременно и ее великое преимущество, и ее принципиальная

ограниченность, закрывающая ей путь на ковры борцовских залов.

Наверное, можно условно разделить все физические умения на три большие сферы. Первая — большой спорт, это область высших достижений,

трепетно-зыбкий миг почета и каждодневная опасность тяжелых профессиональных травм. Вторая—физкультура, она занимает досуг миллионов и облегчает

работу массового здравоохранения. Третья—прикладные системы, которые действуют в условиях специфических и наследуют цели первых двух: во-первых,

максимальная эффективность в кратчайшее время, во-вторых — максимальная безопасность спортсмена-прикладника.

Прикладников не манит рев олимпийских стадионов и высота пьедесталов почета, их навыки будничны и незаметны. Но они не вправе, как физкультурники, в

любой момент по собственному желанию покинуть тренажерные залы и прекратить утомительный бег трусцой — постоянное поддержание формы является для

них жизненной необходимостью. Прикладное умение должно постоянно использоваться и шлифоваться, а без практики оно стремительно угасает, как

лишенный влаги цветок. Поэтому прикладное умение “для себя» или “для здоровья» — это мощный банковский сейф, используемый для хранения горстки

мелочи.

Но и с профессиональным применением все не так просто. Мне кажется, что армия в массе своей не готова принять систему Кадочникова в нынешней

идеологической трактовке. Как, скажите мне, сочетать армию— это царство строгой необходимости и личную свободу лишенного стереотипов воина? Иное

дело — спецвойска, в которых достаточно лишь приказать, что делать, а уж как — решать бойцам спецслужбы. И вообще любые профессионалы, которым не

раз в год на учениях, а повседневно и ежечасно нужны иная техника, иная тактика и иная стратегия, ставящие в центр внимания не строй оловянных

солдатиков, а каждую боевую единицу, как человека, обязанного не столько умирать во славу Отчизны, сколько жить и биться для ее блага.

— Но почему же о такой мощной системе ничего не было слышно до самого последнего времени? Это же надо пропагандировать, преподавать!

— Ну а вы-то разве сразу поверили? — невесело усмехается Кадочников.— А вроде специалист…

— В училище Кадочников с 1982 года,— продолжает подполковник Алиллуев.—Года до 86-го считали его шарлатаном. И только потом, когда признали,

удалось взять его на кафедру физподготоаки преподавателем. А фильм, что вы видели, снимали, считайте, мы сами — долго и с большим трудом. Не верили

нам, препятствовали даже, вот мы и нажали на рекламный, что ли, момент. Теперь и сами не рады: пишут, звонят, едут — всем подавай Кадочникова с его

системой! Просто на части рвут.

— Интерес к русскому рукопашному бою понятен и оправдан, дело это нужное,—считает и начальник Краснодарского высшего командно-инженерного

училища ракетных войск генерал-майор В. В. Белоусов.— Боевое искусство в широком смысле — это не только живучесть и выживаемость, это и патриотизм,

и рыцарские качества, и способность быть сильным и надежным защитником слабых и обездоленных, защита женщин и, конечно, Отечества. Уметь сражаться

— значит быть по-настоящему воином, человеком боя. И письма к нам идут — “Училище. Деду», и поступают ребята иногда не столько затем, чтобы офицером

стать, а чтобы у Кадочникова учиться.

Выпускников наших раздирают на части,— продолжает жаловаться начальник кафедры.— Еще и выпуск не начался, а уже шлют вызовы, заявки — и берут

военных инженеров на должности начальников физподготовки в подразделения МВД, КГБ и разных спецслужб типа противоугонников Аэрофлота. Даже вон

Интерпол интересуется, валюту твердую предлагает. Но мы — патриоты, мы лучше с Дедом здесь Центр русского боевого искусства откроем!… Мечты, одни

мечты. Ведь пока Дед не защитит диссертацию, система его не будет “прикрыта» авторскими правами. А уже появились в разных городах ловкие ребята —

заявляют, будто это они систему выдумали.

Уже уходя, я забрасываю крючок на будущее:

— Ну а как же все-таки насчет прочего? Подножные корма, маскировка. Мне бы и это хотелось увидать. Они переглядываются. — Будут у нас тут кое-какие

учения с некоторыми коллегами в обстановке, приближенной… — К боевой? — догадываюсь я. — К реальной. Приезжайте, так и увидите систему выживания в

полном объеме. А то все драться лезете!

А что? Возможно, и приеду! И напишу мужественный репортаж с места суровых прикладных событий. Следите за журналом!